Lesezeit 3:00 min

Das Angebot in den Supermärkten ist riesig. Bei vielen Produkten handelt es sich um vorverpackte Lebensmittel. Den Überblick über die Inhaltsstoffe zu behalten, ist dabei gar nicht so einfach. Deshalb gibt es allgemeine Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung, die Hersteller in Deutschland und der EU einhalten müssen. Sie sollen dazu dienen, den Verbraucher zu informieren und Täuschungen zu vermeiden.

Wie müssen Lebensmittel gekennzeichnet werden?

Die rechtlichen Regelungen beziehen sich auf die Grundkennzeichnung und die Allergenkennzeichnung. Diese können für die Gesundheit der Konsumenten wichtig sein. Zum einen wenn sie Allergien oder Unverträglichkeiten haben, aber auch um zu wissen, welche Nährwerte enthalten sind. Zusätzlich gibt es freiwillige Kennzeichnungen, die dem Käufer zur besseren Orientierung dienen sollen.

Die Regelungen, die auch in Deutschland eingehalten werden müssen, wurden in der Europäischen Union (EU) festgelegt. Die sogenannte Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) umfasst Vorschriften zu Lesbarkeit, Allergenen, und Nährwerten.

Über die wichtigsten Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung kannst du dich in der Bildergalerie informieren:

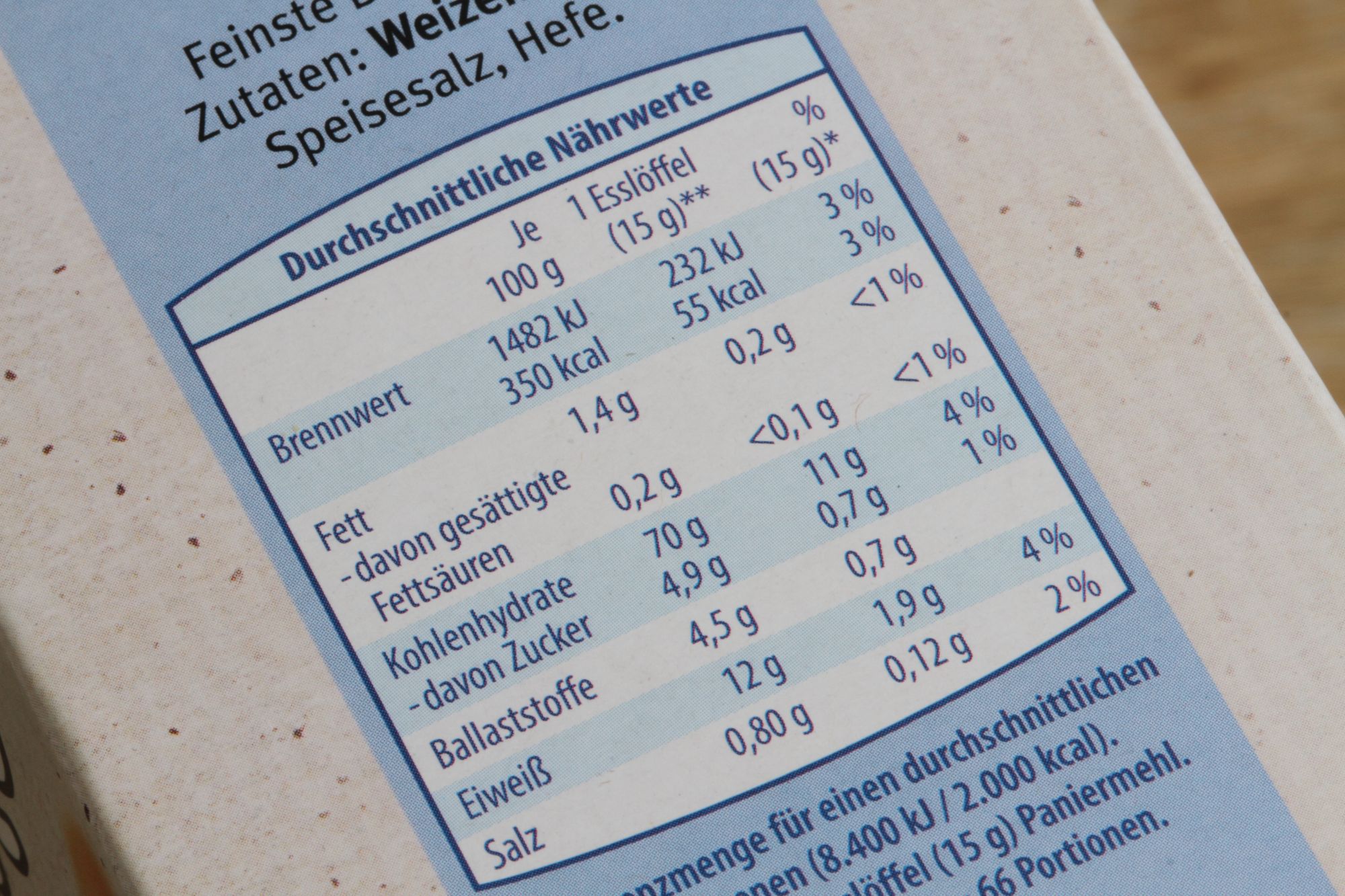

Nährwerte

Nährwertangaben müssen seit 2016 bei allen vorverpackten Lebensmitteln gemacht werden. Das gilt für den Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz sowie zum Brennwert in Kilojoule und Kilokalorien. Folgende Produkte müssen nicht mit Nährwertangaben versehen werden: Unverarbeitete Produkte, Wasser und Produkte, deren Verpackung zu klein ist, um die Kennzeichnung gut leserlich darzustellen.Alkoholgehalt

Der Alkoholgehalt in Volumenprozent muss für alle Produkte angegeben werden, die mehr als 1,2 Volumenprozent Alkohol enthalten.Gebrauchsanleitung

Falls es schwierig ist, das Produkt ohne Anleitung zu verwenden, muss eine Gebrauchsanleitung auf der Verpackung vorhanden sein.Herkunft

Die Herkunft muss bei folgenden Produkten angeben werden: Frisches, gekühltes, gefrorenes Rind-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch. Verbindliche Regelungen für Produkte, die neben Fleisch noch weitere Inhaltsstoffe enthalten, gibt es bisher nicht.Name des Herstellers

Auf der Verpackung aller Lebensmittel muss der Name oder die Firma des Lebensmittelunternehmens mit Anschrift genannt sein. Dabei kann es sich um den Hersteller, Verarbeiter oder Verkäufer handeln.Verbrauchsdatum

Anders als beim Mindesthaltbarkeitsdatum gilt für sehr leicht verderbliche Lebensmittel, wie beispielsweise Hackfleisch, das Verbrauchsdatum. In diesem Fall steht „verbrauchen bis“ auf der Verpackung. Ist das Verbrauchsdatum erreicht, kann das Lebensmittel gesundheitsgefährdend sein. Man sollte es dann auf keinen Fall mehr konsumieren.Mindesthaltbarkeitsdatum

Mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) wird angegeben, bis zu welchem Zeitpunkt die Lebensmittel ihre spezifischen Eigenschaften, wie Geschmack, Farbe und Konsistenz, behalten. Das bedeutet nicht, dass man sie nach Ablauf des MHD wegwerfen muss. Besser ist es, durch Geruch, Aussehen und vorsichtiges Testen selbst abzuschätzen, ob das Produkt noch genießbar ist. Wenn die Mindesthaltbarkeit nur gewährleistet werden kann, solange das Produkt unter bestimmten Bedingungen aufbewahrt wird, zum Beispiel gekühlt, muss dies ebenfalls angegeben werden.Nettofüllmenge

Für jedes Produkt muss das Gewicht, das Volumen oder die Stückzahl angeben werden. Bei konzentrierten Lebensmitteln, zum Beispiel einem Pulver für eine Fertigsoße, muss außerdem angegeben werden, wie viel Liter oder Milliliter das zubereitete Produkt ergibt. Wird ein Produkt hingegen in Flüssigkeit verkauft, wie zum Beispiel Thunfisch in der Dose oder Obst im Glas, muss das Abtropfgewicht auf der Verpackung stehen.Menge bestimmter Zutaten

Die Menge bestimmter Zutaten muss in Prozent angegeben werden, wenn die Zutaten oder die Zutatenklassen in der Bezeichnung der Lebensmittel angegeben sind. Bei Fruchtjoghurt muss also der Fruchtanteil angeben werden, bei Fischstäbchen der Fischanteil.Allergenkennzeichnung

Auf der Verpackung von Lebensmitteln müssen Inhaltsstoffe, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können, immer angegeben werden. Das sind glutenhaltige Getreide, Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen und Weichtiere. Sie werden entweder in der Zutatenliste hervorgehoben oder, falls diese nicht vorhanden ist, durch den Zusatz „enthält“ gekennzeichnet, zum Beispiel „enthält Erdnüsse“. Auch unverpackte Waren, zum Beispiel im Restaurant oder an der Fleischtheke im Supermarkt, müssen gekennzeichnet werden. Die Angaben sind meist auf einem Informationsblatt zusammengefasst und können auf Nachfrage eingesehen werden.Zutatenliste

Die Zutatenliste muss die Zutaten in absteigender Reihenfolge darstellen. Der Inhaltsstoff, der den größten Gesichtsanteil hat, steht am Anfang, der mit dem geringsten am Ende.Bezeichnung

Das Produkt muss eine nach allgemeiner Auffassung übliche Bezeichnung haben. Die allermeisten Menschen haben zum Beispiel die gleiche Vorstellung davon, um welches Produkt es sich bei einem Joghurt handelt. Falls es nicht möglich ist, eine solche Bezeichnung zu finden, muss das Produkt beschrieben werden.

Voriges

Nächtes

- Es gibt Produkte, die von Natur aus viel Zucker enthalten. Dazu zählen beispielsweise Fruchtsäfte oder Smoothies. Trotzdem können sie mit der Aussage „ohne Zuckerzusatz“ versehen sein.

- Die Aussage „weniger süß“ beschreibt nur einen weniger süßen Geschmack. Das bedeutet nicht, dass das Produkt deshalb weniger Zucker oder Kalorien enthält.

- Bei Light-Produkten reduzieren die Hersteller gerne den Fettanteil, erhöhen dafür aber den Zuckergehalt oder setzen mehr Salz oder Zusatzstoffe ein, damit das Produkt nicht an Geschmack verliert.

Trotz der Kennzeichnungsvorschriften wird für den Verbraucher nicht immer klar, was hinter den Inhaltsstoffen steckt. In Zutatenlisten auf Lebensmittelverpackungen tauchen beispielsweise häufig E-Nummern auf. Damit werden bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe gekennzeichnet, die die Eigenschaften der Lebensmittel verbessern oder die technologische Verarbeitung erleichtern sollten. Die E-Nummern ersetzen die chemischen Bezeichnungen der Zusatzstoffe und sind in allen EU-Ländern einheitlich gekennzeichnet. Die EU überprüft diese regelmäßig. Trotzdem sollte man für eine gesunde Ernährung auf Zusatzstoffe möglichst häufig verzichten.

Auch die in einem Produkt enthaltene Zuckermenge ist oft nur schwer zu erkennen. Denn für Zucker gibt es viele Synonyme: Saccharose, Glukose (Traubenzucker), Fruktose (Fruchtzucker), Laktose (Milchzucker), Isoglukose. Mehr zum Thema Zucker erfährst du hier.

Zusätzliche Angaben zu den Eigenschaften des Produkts können den Verbraucher ebenfalls in die Irre führen.

„Fettfrei“ und „zuckerreduziert“: Was steckt hinter den Aussagen?

Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben sind durch die Health Claims Verordnung geregelt. Nährwertbezogene Angaben werden zum Beispiel zum Energiegehalt („fettarm“) oder Nährstoffen („reich an Vitamin C“) gemacht. Bei gesundheitsbezogenen Angaben wird eine Verbindung zur Wirkung der Lebensmittel beziehungsweise ihrem Einfluss auf die Gesundheit hergestellt („Calcium für den Erhalt der Knochen“). Gesundheitsbezogene Aussagen dürfen erst gemacht werden, wenn sie ein Zulassungsverfahren der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit durchlaufen haben. Das gilt vor allem für solche Aussagen, die sich auf die Verringerung eines Krankheitsrisikos („beugt der Entstehung von Karies vor“) beziehen. Andere Angaben, die sich zum Beispiel auf die Rolle eines Nährstoffs beziehen („Calcium für den Erhalt der Knochen“), sind in einer Liste der Europäischen Kommission zusammengefasst und können ohne erneute Prüfung verwendet werden.

Nährwertbezogene Angaben verstehen

Nährwertbezogene Aussagen werden gerne genutzt, um für ein Produkt Werbung zu machen. Um eine Täuschung des Kunden zu vermeiden, wurden Bedingungen für solche Aussagen festgelegt:

[table id=1 /]

Trotz der Richtlinien können die Aussagen beim Verbraucher schnell zu einer falschen Annahme führen.

3 Beispiele für legale Werbeaussagen, die den Verbraucher in die Irre führen können

Lebensmittelklarheit

Das Bundesernährungsministerium hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbraucherinnen und Verbraucher über die Kennzeichnung von Lebensmitteln aufzuklären und Täuschungen zu vermeiden. Im Zuge der Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln“ wurde von den Verbraucherzentralen das Portal Lebensmittelklarheit.de gegründet, an dem sich jeder beteiligen kann. Das funktioniert so: Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Möglichkeit, auf Lebensmittelklarheit.de Produkte zu nennen, von denen sie sich getäuscht fühlen. Daraufhin bewertet die Redaktion des Portals die Kennzeichnung und die jeweiligen Unternehmen können Stellung dazu nehmen.